Судьба автомобилей Второй Мировой

О технике, выпускавшейся в СССР до и во время Великой Отечественной войны, а также об автомобильной технике вермахта, почти неизвестной у нас, написано много статей. Но на военных дорогах и на полях сражений можно было увидеть ещё одну составляющую полной картины битвы моторов — технику, поступавшую в Красную армию из США, Канады и Англии.

О тактико-технических характеристиках этих машин с 1942 по 1945 гг. были написаны несколько более чем подробных статей в журналах «Автомобиль», а затем — и в «За рулём». Опыт эксплуатации англо-американской техники во фронтовых и послевоенных условиях был обобщен, проанализирован и описан знающими эту тему авторами — И.В. Грибовым («Альбом американских автомобилей» 1948 г.), М.Г. Редькиным («Плавающие гусеничные и колесные машины» 1959 г.), Л.Д. Гоголевым («Автомобили в боевом строю» 1981г.). Остальные «труды» прочих писателей, по сути, являются искусной компиляцией (проще говоря, в той или иной степени грешат плагиатом) и, невзирая на более поздний срок издания (с 1990 по 1995 г.г. рассекречена большая часть торговых контрактов и военных тайн тех лет), не проливают свет на ряд важных вопросов. 1. Какой бы стала европейская и мировая история, не начни американцы в 1939 г. военные поставки в Англию и Китай? 2. Чем на самом деле являлся ленд-лиз?

Впрочем, Бог им судья... Но согласитесь, было бы вопиющей несправедливостью в канун праздника Победы над страшным врагом не упомянуть еще раз о спутниках советских воинов — автомобилях, внесших существенный вклад в разгром фашизма, и о подоплеке их появления на 1/6 части суши нашей планеты. Но для начала хотелось бы поговорить о моральной стороне этой темы.

Политика

Вопрос о необходимости помощи воюющим против нацистов странам, невзирая на «нейтралитет» США, впервые возник при обсуждении американской внутренней и внешней политики ещё до разгрома Германией армий большинства европейских государств. Однако Конгресс и Сенат США вели себя подобно раздобревшему от чрезмерной сытости страусу: как известно, эта птичка в случае опасности прячет голову в песок, мало беспокоясь об остальном теле и надеясь, что оно не пострадает. Американцы тоже сами себя убаюкивали болтовнёй о собственной силе, помноженной на абсолютную независимость от кого бы то ни было и желание жить в мире со всеми — и с агрессорами, и с их жертвами. В случае же войны с «малохольными» европейцами, «великая американская нация» личными кольтами и дробовиками докажет своё превосходство кому угодно. И эта демагогия процветала на фоне очевидного факта: в то время у них была самая чахлая армия из всех солидных держав.

Более того, значительная часть американских политиков и предпринимателей, прямо или косвенно восхищалась действиями Адольфа Аллоизовича Шикельгрубера и тем режимом, который им культивировался в Европе с 1938 г. после захвата Австрии и хорошо защищенной Судетской области Чехословакии. Американцев не смутил красноречивый факт, что за 8 месяцев (начиная с сентября 1939 г.) истинный ариец (с австро-еврейскими корнями) легко и непринужденно завоевал и оккупировал Польшу, Данию, Норвегию, Голландию, Люксембург, Бельгию и Чехословакию. После чего 27.09.1940 г. Япония, Италия и Германия подписали союзный договор, обязуясь защищать «новый порядок» в Европе и Азии, а также помогать друг другу в случае нападения любой страны. Этот союз трех агрессоров, грубо замаскированный под оборонительный, представлял собой прямую угрозу для Североамериканских Штатов, Австралии, Канады, Африки и Южной Америки. При этом аргументация Ади, как фюрера нации и лидера стран оси, в 1940 г. была во многом созвучна позиции президента США Буша-мл. и его немногочисленных приспешников в американо-иракском конфликте — то же наплевательское отношение к общественному мнению и то же невразумительное пустословие об интересах человечества, прикрывающее патологическое желание пошуровать в чужих карманах и показать тому же человечеству, кто в доме хозяин. Да уж, безнаказанность, как правило, приводит к ужасающим последствиям, а именно — к мировым войнам. И что интересно, до сих пор обычно, «по затылку» получал тот, кто их начинал… Посмотрим, удастся ли г-ну Обаме замять последствия усилий г-на Буша?

Но вернёмся в середину прошлого века. Некоторые из американских промышленников и вовсе от слов перешли к делу. Например, Генри ФОРД и не подумал закрыть свои автозаводы в Германии, развязавшей очередную мировую бойню, а напротив, сделал попытку нарастить объёмы производства, совершенно очевидно желая «наловить рыбки» в мутной водице, обильно разбавленной кровью. И таких «фордов» вкупе с политическими и общественными деятелями в США были тысячи, например, — Роберт Вуд, А. Лэндон, Н. Томас, Роберт Гувер, Джордж Вирек, Р. Хатчинс, Хьюго Джонсон, Чарльз Линдберг, братья Нибуры, Джеральд Смит, Американский студенческий союз, Нью-Йоркский совет индустриальных профсоюзов и т.д. При этом учтите, что речь идёт либо об очень богатых людях (из-за своей беспринципности не желающих вникать в детали — конфигурацию каналов, по которым к ним поступала прибыль), обладающих реальной властью или имеющих влияние на правительство, либо о политических лидерах или даже многотысячных организациях… И вообще, прочитав мемуары (не всегда лицеприятные для США) Эдварда Стеттинуса (безусловно, порядочного человека), бессменного начальника Управления по соблюдению закона США о ленд-лизе (в дальнейшем — сенатора), на многие события тех лет я смотрю по-другому.

Широко известны две неофициальные точки зрения по этому вопросу: американская и советская, суть которых коротко можно свести к следующему. Американская версия: Из почти бескорыстных побуждений США своими поставками спасли не только СССР, Англию и Китай, но и весь цивилизованный мир. Будь по-другому — англичан разгромили бы за 1–2 месяца после высадки нацистов на остров, а русских с китайцами поставили бы на колени через год-полтора. Без открытия нами второго фронта (в 1944 г. вместо 1941 г. — на 3 года позже, чем ожидалось) русские не смогли бы одолеть немцев (хотя Красная армия к моменту открытия второго фронта уже почти отбросила захватчиков к границам СССР), и хребет нацистам сломали именно отважные американские воины, которые «пришли, увидели и победили». А тот факт, что русские под Москвой успешно дрались с двумястами прекрасно вышколенными немецкими дивизиями (плюс 30 отдельных бригад СС (танковых, артиллерийских, инженерных)), в число которых (всего до 1/6 от общего числа) входили дивизии сателлитов — исторического значения не имеет. Зато чуток лет спустя после баталий под Москвой и Сталинградом американцы блестяще преодолели (а, по-моему — с трудом) сопротивление нескольких десятков дивизий (правда, даже не нюхавших восточного фронта и буквально отдыхавших на юге континента) и «ворвались» в порабощенную Европу.

Советская версия: Советский народ крайне признателен американскому правительству за ту, пусть и небольшую, но своевременную помощь в приобретении стратегических материалов, вооружения и техники, которые помогли нашей армии выстоять под ударами сильного и коварного врага, а впоследствии — уничтожить его в собственном логове. Не будь этой помощи — война могла продлиться значительно дольше, что потребовало бы от нас больших жертв. После начала холодной войны появилась еще одна характеристика недавнего союзника по антигитлеровской коалиции: «Ожиревшие на народной крови в период Второй мировой войны монополистическо-капиталистические США, которые теперь стоят во главе антидемократического лагеря и стали застрельщиком империалистической экспансии во всех частях света».

Как вы понимаете, обе эти позиции были продиктованы идеологической пропагандой двух стран, хорошо известных во всем мире способностями и любовью к словоблудию… Похоже, на самом деле всё было не так и, как ни странно, ближе к истине были русские.

Исторические реалии

После завоевания стран-соседей и особенно в результате хитрого обходного манёвра считавшихся неприступными стационарных укрепрайонов линии Мажино, и последовавшего за этим сокрушительного разгрома под Дюнкерком остатков хорошо оснащённой французской армии, поддерживаемой мощным британским экспедиционным корпусом, 10-дневное отчаянное бегство которых просто рассмешило немцев, Гитлер решил внимательней присмотреться к Великобритании. Английский бюджет начал быстро истощаться, так как ранее необходимое сырье и вооружение приобретались в завоеванных немцами странах, а затем в США — по предоплате исключительно за наличные средства и на условиях самовывоза. Но при Дюнкерке погибли не только лучшие кадровые военные, там было уничтожено либо захвачено нацистами множество различных систем вооружения и типов техники. Необходимость в оружии и средствах доставки возросла, а уверенность в том, что до прямого нападения Германии на остров, а Италии — на Суэцкий канал, Британия успеет создать себе новую систему обороны, в то время как силы наци будут истощены и они потерпят поражение — рассыпалась в прах. И тогда наиболее дальновидные американские политики, сложив 2+2, сообразили, что следующими после порабощения Англии (не позже весны 1941 г.) могут оказаться Штаты (СССР априори считался союзником Германии).

Для этой цели летом 1940 г. юристами Министерства финансов из пыльных архивов был извлечён на свет статут 1892 г., уже утверждённый Минфином и военным министерством — фундамент будущего Закона о ленд-лизе (системе передачи США другим странам взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материальных ресурсов). Через несколько месяцев Рузвельт заявил, обращаясь к журналистам: «Лучший способ защитить США — это помочь воюющим странам защитить себя. Даже с точки зрения эгоистических интересов американцев, ради нашей собственной безопасности нам следует сделать все возможное, чтобы помочь Британской империи. Мы имеем некоторые запасы сырья, а наши заводы производят всё больше оружия и боеприпасов. Часть из них мы продаём, часть — оставляем себе. Если же мы решим, что для обороны США будет полезнее, если ими воспользуются те же англичане, чем если они будут лежать у нас на складах, тогда мы сможем либо продать, либо дать в долг эти материалы людям, живущим по ту сторону Атлантики. В любом случае Америка от этого выиграет».

После подобного высказывания начались долгие и трудные дебаты о необходимости ленд-лиза в Сенате, Палате представителей и Конгрессе США. Однако 11 марта 1941 г. закон всё же был принят, и США дополнили свою незавидную роль торговца оружием ещё более позорной ролью ростовщика. Отныне, если у покупателя оружия или сырья не было долларов или золота, он мог всё это приобрести либо по беспроцентному кредиту, либо в рассрочку с частичной предоплатой, либо взамен товаров или услуг, но чаще всего — взамен территорий под будущие американские военные базы и объекты. Какой уж тут миролюбивый альтруизм, пришла пора назвать вещи своими именами — налицо обыкновенная, хоть и крупномасштабная, коммерческая операция, проводимая чрезмерно осторожным, дальновидным, но трусоватым дельцом.

Однако тут случилось нечто непредвиденное. Гитлер при всех своих минусах умел иногда быть реалистом, а его высшие офицеры-штабисты были прекрасными тактиками. Командование вермахта просчитало, что даже перевооруженную Англию, если её отрезать от снабжения извне (что, в сущности, не представляло особого труда), Германия растерзает вмиг. При этом на острове после мощного наступления останется множество новой техники — как морской, сухопутной, так и авиационной. Пускай Уинстон Черчилль наполняет свои арсеналы, Англии всё равно уготована участь жертвенного агнца, так пусть же она ещё раз выступит в качестве немецкого снабженца. Другое дело Сталин и СССР — с ними медлить нельзя. Военный потенциал у Страны Советов велик, а людские ресурсы значительно превышают аналогичный показатель всей Европы вместе взятой. Следовательно, через 2—2,5 года на границах рейха может оказаться армия, не уступающая по оснащению немецкой, но вдвое превосходящая её своей численностью. А пока Сталин слаб — надо действовать. И Ади, вопреки недавно заключённому договору о ненападении, ринулся на Союз. К осени 1941 г. агрессором была захвачена территория, на которой размещались без малого 2/3 промпредприятий и сырьевых баз СССР. Советский ВПК прекратил бы свое существование, если бы не срочная эвакуация на восток 1500 заводов, в числе которых было несколько автомобильных.

Американцы, а в особенности англичане, просто не верили подобной удаче — нежданно-негаданно судьба подарила на неопределенное время отсрочку в непредсказуемой войне со страшным противником. Однако когда они увидели, как быстро немцы продвигались к Москве, то добрых англоязычных самаритян испугала теоретическая возможность быстрого разгрома Союза. Некоторые прокоммунистически настроенные скептики утверждали, что Рузвельт и Черчилль не спешили с помощью и открытием второго фронта из желания дать возможность Гитлеру поглубже увязнуть в России, постращать Сталина и по возможности заставить обоих раскошелиться на войну друг с другом. Ерунда! Во-первых, ни американцы, ни тем более англичане нам ничего не были должны, а во-вторых, до 1943 г. у них некому и нечем было воевать с фашистами. Из 39 либо необстрелянных, либо малоопытных дивизий (включая всего лишь 5 бронетанковых), находившихся тогда в метрополии, англичане в конце второго года войны были в состоянии высадить во Франции не более шести дивизий. У Штатов было значительно больше, чем у британцев ресурсов, больше техники и боеприпасов, но боеспособных дивизий... Гитлер же был силен как никогда — в его распоряжении была грамотно обученная дисциплинированная армия, численностью превышавшая 2,5 млн. настоящих воинов. Их превосходство было видно даже после открытия второго фронта (не в лучшие для Германии времена): при соотношении сухопутных сил 35 к 65 немцы, находясь в меньшинстве, часто одерживали верх над британо-американскими сухопутными частями. И вообще, относительный успех при высадке в Нормандии стал возможен только благодаря массированным авианалетам (в воздухе союзники превосходили лютваффе в 30 раз), а также постоянному подкреплению из-за Атлантики. Следовательно, в начале 40-х у американцев и англичан был один путь к спасению — снабдить всем необходимым тех, у кого не было иного выхода, кроме как драться.

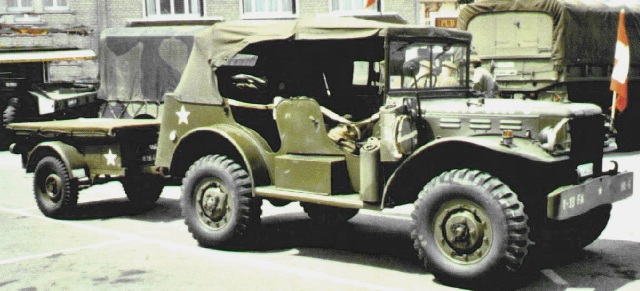

Железо

Что бы ни говорили военные, основой любой современной армии и самой многочисленной её составляющей являются автомобили. Они перевозят боеприпасы и продовольствие, медикаменты и живую силу, служат носителями оружия и выполняют множество вспомогательных функций. Все эти ипостаси проявились ещё в 30-х годах прошлого века. Казалось бы, об автомобильной технике союзников мы должны знать не в пример больше, чем о немецкой. Ведь после заключения осенью 1941 г. в Москве первого соглашения о ленд-лизе знаменитыми полярными конвоями, а также через Тихий океан и Иран в СССР поступило 401 400 автомобилей: 42 400 джипов и 359 000 грузовиков (число погибшей в океанах, но оплаченной техники, говорят, до сих пор не подсчитано). Но, во-первых, память человеческая коротка, а во-вторых, уцелевшая техника, пригодная для использования в мирных целях, подлежала возврату или оплате. Каким путём вынуждено было пойти советское правительство ясно даже младенцу... Война и необходимость расчётов с союзниками истощили государственный золотовалютный запас. В результате в Советском Союзе ленд-лизовских машин осталось очень мало. А то, что осталось, в дополнительном представлении не нуждается — это Willys, Dodge 3/4 и Studebekker. Впрочем, данное трио, пусть даже самое совершенное — капля в море, ведь всего на фронтах Второй мировой воевало несколько десятков марок автомобилей из США, Канады и Англии, большинство из которых подзабыто не только у нас, но и на исторической родине.

Между прочим, Германия вступила в войну менее моторизованной, чем страны, подвергшиеся агрессии. Только в 1940 г. в недоброй памяти французском Дюнкерке сброшенный в море английский экспедиционный корпус, по некоторым сведениям, оставил до 130 000 легко- и среднетоннажных машин, тогда как во всём вермахте их тогда насчитывалось что-то около 120 000. Правда, немцам досталась преимущественно подретушированная гражданская техника, уступавшая в «войне моторов» спецтехнике, как трехлинейка «Максиму». В общем, не было счастья, да несчастье помогло — англичане вынуждены были создавать свой военный транспорт практически с нуля. Не то чтобы на островах кардинально пересмотрели автостратегию — Черчиллю было пока не до войны на континенте, он даже не имел что противопоставить Гитлеру у себя дома. Поэтому для перевозок внутри страны вполне подошли имевшиеся грузовики, которые, по настоянию военных, для улучшения проходимости стали делать с односкатными задними колёсами большего диаметра и оснащать лебедками. Однако было ясно, что до скончания века за Ла-Маншем не отсидеться, поэтому неизбежно должны были появиться и оригинальные — чисто армейские — конструкции.

Самым заметным из британских дебютантов тех лет был 3-тонный бескапотный Bedford QL с 6-цилиндровым 3,5-литровым двигателем мощностью 72 л.с. (таких грузовиков было выпущено 52 245). Две другие очень удачные машины были узкоспециализированными. Легкобронированный артиллеристский тягач Morris-Commercial C8 с 4-цилиндровым бензиновым мотором в те же 72 л.с. и полноприводной 10-ступенчатой трансмиссией особенно удачно показал себя в Африке. А вот «амфибия» AIM Stalwart с полностью независимой подвеской и двумя задними управляемыми осями после войны стала основной «амфибией» во многих армиях Запада. Наконец, особой любовью в войсках за неприхотливость, выносливость и проходимость пользовался полноприводный 10-тонный AEC Matador, в мирное время работавший преимущественно на шахтах. У военных же он использовался как тот Труффальдино, так сказать, — «прислуга за все», а после победы стал в Европе едва ли не самым популярным эвакуатором и транспортером, предтечей «Унимога».

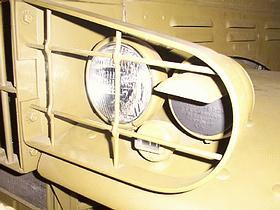

Американцы, чья автомобильная промышленность полностью перешла на военные рельсы только в начале 1942 г., при создании войскового автопарка пошли по пути стандартизации, что было абсолютно оправданно — оригинальность хороша в конкурентной борьбе в мирное время, а в боевых условиях на первое место выходят ремонтопригодность и взаимозаменяемость узлов. Моментально перестроить производство на полудюжине частных автозаводов можно разве что «по щучьему веленью», а не по приказу генерального штаба, поэтому на первых порах за океан шли наскоро закамуфлированные гражданские машины. Однако уже в 43-м им на смену пришла техника, созданная специально для военных условий. По грузоподъёмности такие машины подразделялись на 3/4-, 1,5- и 2,5-тонные, имели колёсную формулу 4х4, 6х4 или 6х6 и оснащались простейшими кузовными деталями. Впрочем, все «новобранцы» имели мощные бамперы и защищающие радиатор и фары решетки. Кабина была либо цельнометаллической, либо с пристёгивающимися брезентовыми боковинами, реже — с брезентовой же крышей. Как правило, перед радиатором крупных тяжёлых грузовиков устанавливалась лебёдка самовытаскивания. Существовали еще два категорических требования к новой технике: 1. «благожелательность» к неопытным фронтовым водителям (все же армейские шоферюги-славяне гробили их десятками) и 2. — как уже упоминалось, ремонтопригодность в полевых условиях. Кроме того, была разработана так называемая универсальная деревянная или металлическая грузовая платформа «гарго» (с возможностью установки металлических дуг для натягивания брезентового верха) с откидным задним бортом и решётками вдоль бортов, которые в опущенном состоянии превращались в лавки.

В результате неукоснительного соблюдения всех этих требований Пентагона с конца 1942 г. из-за океана потоком пошли машины, различавшиеся лишь размерами, мощностью двигателей (достигавшей 100 л.с.) и наличием спецкузовов. Самым популярным в Красной Армии был Studebekker, который выступал и в качестве тягача артиллеристских орудий, и базового шасси для установки систем залпового огня «Катюша», а также занимался перевозкой в прифронтовой полосе боеприпасов и личного состава стрелковых подразделений. Особняком стояли канадские автомобили, которых в 1941—1945 г.г. было выпущено 815 000. Эти преимущественно заднеприводные машины отличал необычный (практически — цивильный) дизайн передка. Впрочем, изредка попадаясь в армейских автобатах, на территории СССР они почти не встречались (в отличие от Западной Европы), поскольку поступали в войска собственно Канады, Англии и Австралии. Ну и, разумеется, в массе «одолженного» железа выделялась особая группа — спецтехника.

Понятное дело, «амфибии» внешне не имели ничего общего с базовыми грузовиками, а вот их водовытесняющие обводы универсальны, поэтому об оригинальности дизайна говорить не приходилось. Зато танковые тягачи были особым предметом гордости американцев. Поначалу, правда, приходилось обходиться машинами грузоподъёмностью 20 т с колёсной формулой 6х4, перевозившими до войны не столько танки, сколько тяжёлую гражданскую технику. Но в 1942 г. начала функционировать фирма Pacific, выпускавшая исключительно легко бронированные полноприводные 3-осные седельные тягачи с 200-сильными 6-цилиндровыми двигателями, рассчитанными на буксировку 40-тонных танков «Шерман». По своим параметрам эта машина была признана образцовой. После войны фирму передислоцировали в Канаду, где с 1947 г. и по сей день она выпускает все ту же продукцию, имеющую кроме военной и чисто гражданскую составляющую. Наконец, тысячами в войска поставлялось и такое необычное для нас вооружение, как лёгкие колёсные танки (не путать с бронетранспортерами). Наиболее удачным был «М38» (снаряжённая масса — 6,6 т, броня — 3/4 дюйма) со всеми ведущими и управляемыми колёсами, оснащавшийся V-образной «восьмёркой» от Cadillac рабочим объёмом 5,7 л мощностью 150 л.с., вооружённый 37-мм пулемётом и пушкой Browning тридцатого калибра.

Не обошлось и без некоторой экзотики. Так, в 1943 г., когда Willys стал уже одним из символов союзников, компания General Motors ни с того ни с сего предложила свой «джип» с 2-цилиндровым мотоциклетным мотором воздушного охлаждения Indian мощностью 20,5 л.с. Затея заведомо была обречена на провал: зачем менять проверенный в деле автомобиль на котёнка в мешке? Однако «выкинутая» в дверь GM влез в легковые армейские гаражи через окно. К его универсалу Chevrolet Suburban, вмещающему 9 человек, буквально прикипели душой тыловики, которым было мало радости трястись в продуваемом всеми ветрами джипе...

В целом можно сказать, что автопарк союзников уже к третьей четверти войны превзошёл немецкий. Будучи менее пёстрым по составу, он, тем не менее, удовлетворял требованиям всех родов войск и отличался прекрасной ремонтопригодностью. Более того, идеи, по которым создавалась техника победившей коалиции, во многом не изжили себя и сегодня, подтверждая тем самым поговорку о том, что нет ничего практичнее хорошей теории.

И последнее. Нет никакого сомнения, что ленд-лиз сыграл немалую роль в победе над общим врагом. Но, несомненно и то, что он появился слишком поздно, чтобы стать решающим фактором этой победы. Всего за время Второй мировой войны (точнее с 11.03.1941 г. по 11.08.1945 г.) в соответствии с буквой Закона США о ленд-лизе и соглашений со странами антигитлеровской коалиции Штатами были предоставлены кредиты, вооружение и техника на сумму $ 46 млрд. 100 млн. Из них Британскому Содружеству досталось около 65,9 % ($ 30 млрд. 303 млн.), добрая четверть которых составляли прямые дары. СССР получил около 21 % ($ 9 млрд. 681 млн.). Остальные деньги и ресурсы в разных долях и в разное время были распределены между Францией — 3,04 % ($ 1 млрд. 400 млн.), Китаем — 0,99 % ($ 630 млн.), Австралией, Новой Зеландией и странами Южной Америки. Представляете, как изменился бы ход войны вообще и какова была бы ситуация на советско-германском фронте в частности, если бы американцы поменяли местами соотношение английских и советских поставок?! Сколько жизней удалось бы спасти!

Но и это не конец истории о ленд-лизе. В ней и по сей день много тёмных пятен, но два момента (как бы общеизвестных) вызывают у меня особое отвращение. Момент № 1 произошёл когда закончилась Вторая мировая война. СССР понёс громадные убытки, а его жертвы в живой силе были воистину колоссальны. Необходимо было восстанавливать разрушенные города, заводы, сельское хозяйство, и для этих целей стране, лишившейся десятков миллионов молодых мужчин (убитыми и покалеченными) были необходимы в большом количестве грузовики. В этой связи разве не интересно, как в дальнейшем сложилась судьба машин поставленных по ленд-лизу? В соответствии с договором СССР должен был вернуть всю оставшуюся исправную технику, но мог и выкупить её. Часть автомобилей после капитального ремонта в 1946—1947 г.г. была возвращена союзникам в северных и дальневосточных портах. Происходило это так: «союзнички» пригоняли несколько барж и судно, оснащенное пневмопрессом и ножницами, специальная комиссия придирчиво принимала технику, тщательно проверяла её соответствие заводской комплектации, после чего ходовые автомобили разрезали, отправляли под пресс и грузили на баржи в виде прессованного металлолома. Причину такого поведения многие тогда искали во внешнеполитической обстановке, в желании янки унизить советских солдат, воевавших на этих машинах.

Данная версия имеет право на жизнь, хотя сегодня вполне уместным был бы и такой вопрос — зачем американцам понадобилась изрядно изношенная техника, особенно танки и самолеты, с двигателями, исчерпавшими свой ресурс и испорченными низкосортным бензином, да еще и некачественной азиатской сборки, и к тому же в виде металлолома? Здравый смысл подсказывает, что будь американцы настоящими джентльменами, какими хотят казаться, они сделали бы широкий жест, к тому же гораздо более выгодный для себя — оставили бы старые машины в Союзе и потребовали бы сразу металлолом. Я думаю, что Сталин в благодарность за такой подарок собрал бы всё железо, всю технику, подбитую и брошенную на полях сражений (машины, танки, орудия), и на наших кораблях доставил бы металлолом в США. Причём мне кажется, что Виссарионович не стал бы мелочиться и отдал бы Штатам в два раза больше стали и чугуна под вторичную переработку, чем они получили в результате своего позорного демарша…

Момент № 2 наступил тогда, когда великие американские бессребреники выставили счёт за свою союзническую помощь. Невзирая на то, что СССР большую часть поставок при их отгрузке оплатил золотом, а продавцы оружия и сырья из-за активных действий немецкого флота и авиации не смогли доставить грузы по месту назначения в полном объеме, США сформулировали свои претензии и выставили «итоговый счет» в размере $ 2 млрд. 600 млн. Затем, видимо, в Белом доме смекнули, что «чуток переборщили» и снизили сумму до $ 1 млрд. 300 млн.! Наконец 18 октября 1972 г. было достигнуто соглашение об урегулировании вопроса о ленд-лизе. СССР должен был выплатить $ 722 млн. при условии предоставления ему американской стороной режима благоприятствования в торговле, а также экспортных гарантий, которыми, из-за холодной войны, СССР так и не воспользовался. Однако в связи с неприемлемой для Союза (а теперь — для России) позицией, которую после этого заняли США, реализация соглашения до сих пор полностью не завершена.

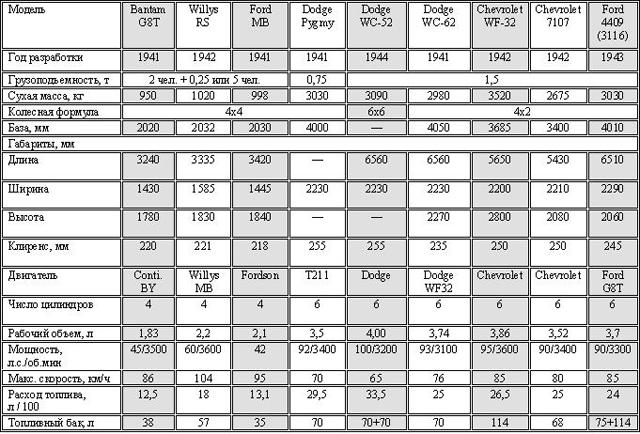

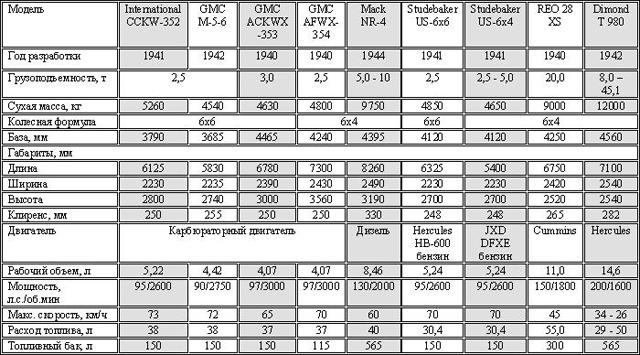

Тактико-технические характеристики некоторых автомобилей, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу